下载APP

关闭

讲堂

部落

算法训练营

前端进阶训练营

企业服务

极客商城

客户端下载

兑换中心

渠道合作

推荐作者

24 | 动态规划(上):只需四步,搞定动态规划算法设计

2020-03-12 胡光

人人都能学会的编程入门课

进入课程

讲述:胡光

时长18:03大小16.55M

你好,我是胡光,欢迎回来。

上节课呢,我们学习了递推算法的一般求解步骤:先是定义递推状态,然后推导递推公式,最后是程序设计与实现。并且为了顺利完成递推算法,还介绍了在推导递推公式中的重要指导思想“容斥原理”的相关内容。

递推算法解决的主要类型问题之一,就是计数类问题。就像上节课我们提到的,求 n 个月以后的小兔子数量,求拼凑钱币的方法总数,还有更早之前学习的,求前 n 个数字二进制表示中 1 的个数,等等,这些都是计数类问题。

而在递推算法中,还有一类不同于计数类问题,它是求解最优化解的问题的算法,这类算法有一个专有名称,叫做:动态规划。这就是我们今天要学习的,递推算法中的一个子集算法,动态规划算法。

初识:数字三角形问题

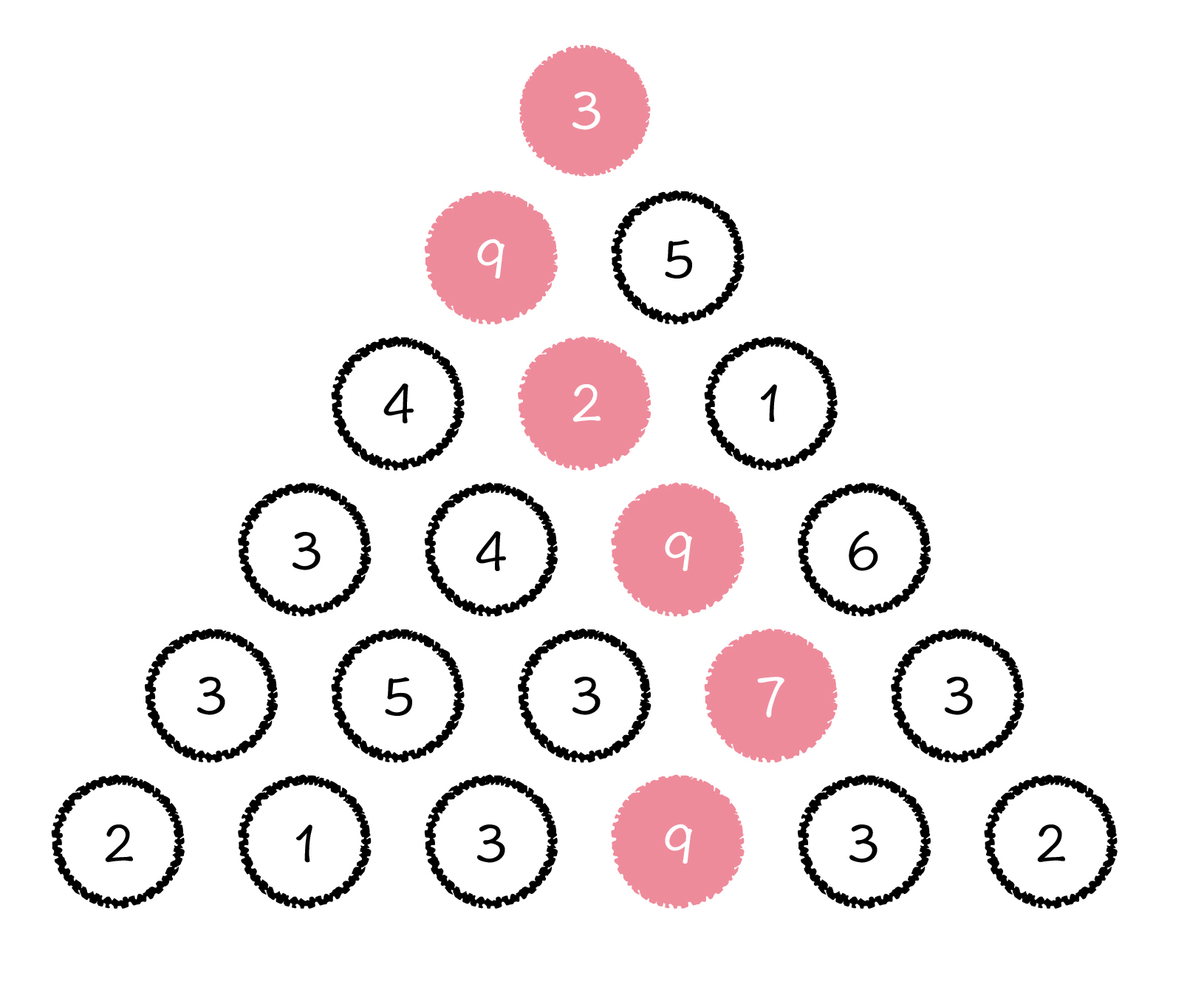

想了解什么是动态规划算法,咱们得先从一个叫做“数字三角形”的简单的动态规划问题开始。数字三角形这个问题很简单,这里我给出了一个由数字组成的 6 层三角形,如下图所示:

图1: 数字三角形结构示意图

由上到下,第 i 层由 i 个数字组成,目标从第 1 层开始,每次只能向下走到相邻的两个节点,求走到最后一层路径上面数字的最大和值是多少。就像图中标红的一条线路,就是路径和值最大的一条路线,和值为 39。如果给你的是一个 n 层的数字三角形,你该如何解决这个问题呢?

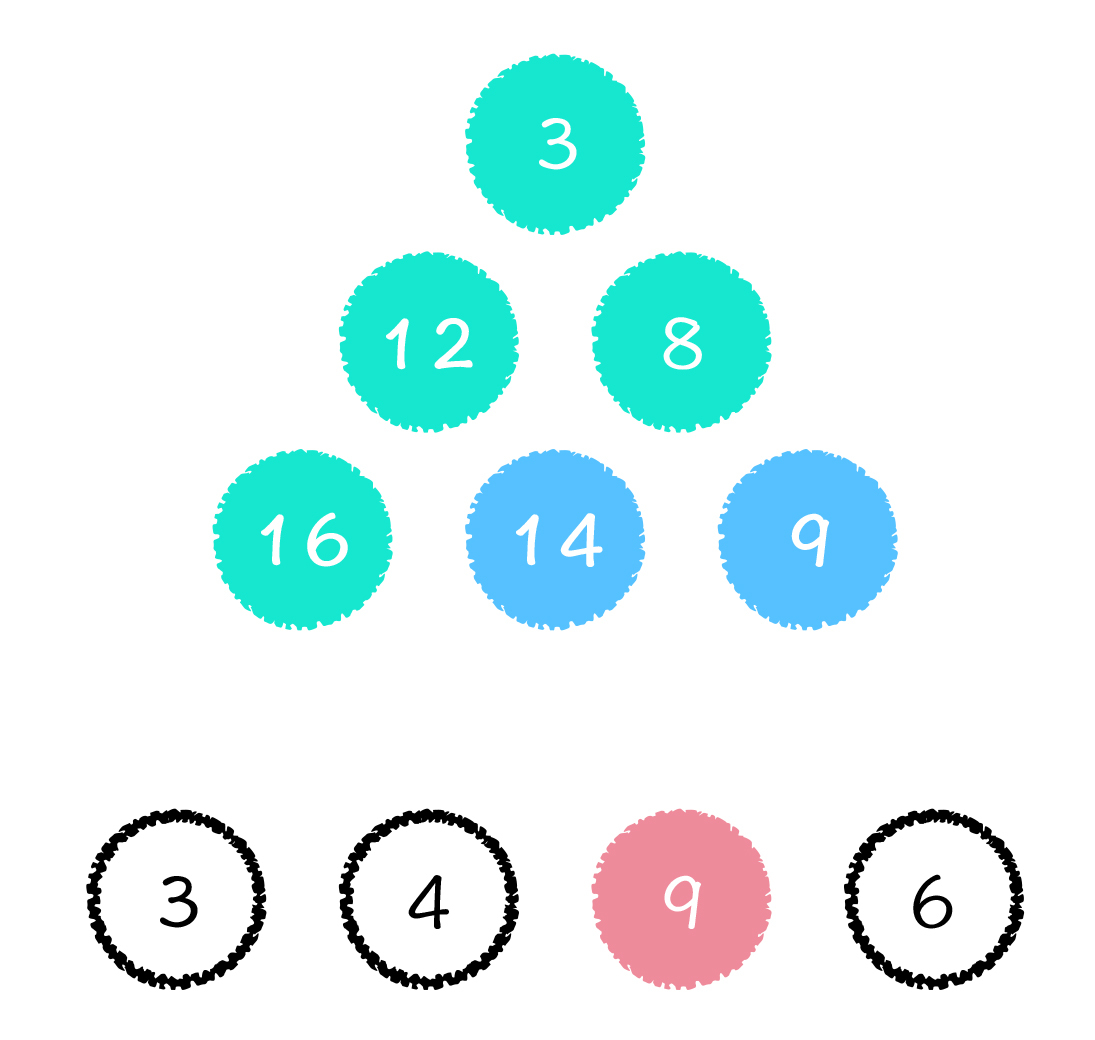

从数学归纳法思想出发,如果我们已知到第三层所有点的最大值,那么我们就可以计算得到起始点到第四层每一个的路径最大和值。如图 2 所示:所有绿色节点和蓝色节点,就是已经求出来的,起始点到其路径最大和值的点。其中的数字是根据 图 1 中的数字三角形计算所得,比如第 2 层的 12,是由图 1 中第 1 层的 3 与原所在位置的 9,相加之和的结果。

图2: 数学归纳法求解示意图

从图 2 中可知,如果想求从起始点到红色的点,也就是第 4 行数字 9 点的路径最大和值,那么根据数字三角形的规则,我们只能从图中的两个蓝色点转移到红色点。那究竟选择从哪个点走到红色点呢?当然是选择其中和值较大的了,也就是从和值为 14 的点转移到红色点,得到的就是起始点到红色点的路径最大和值。

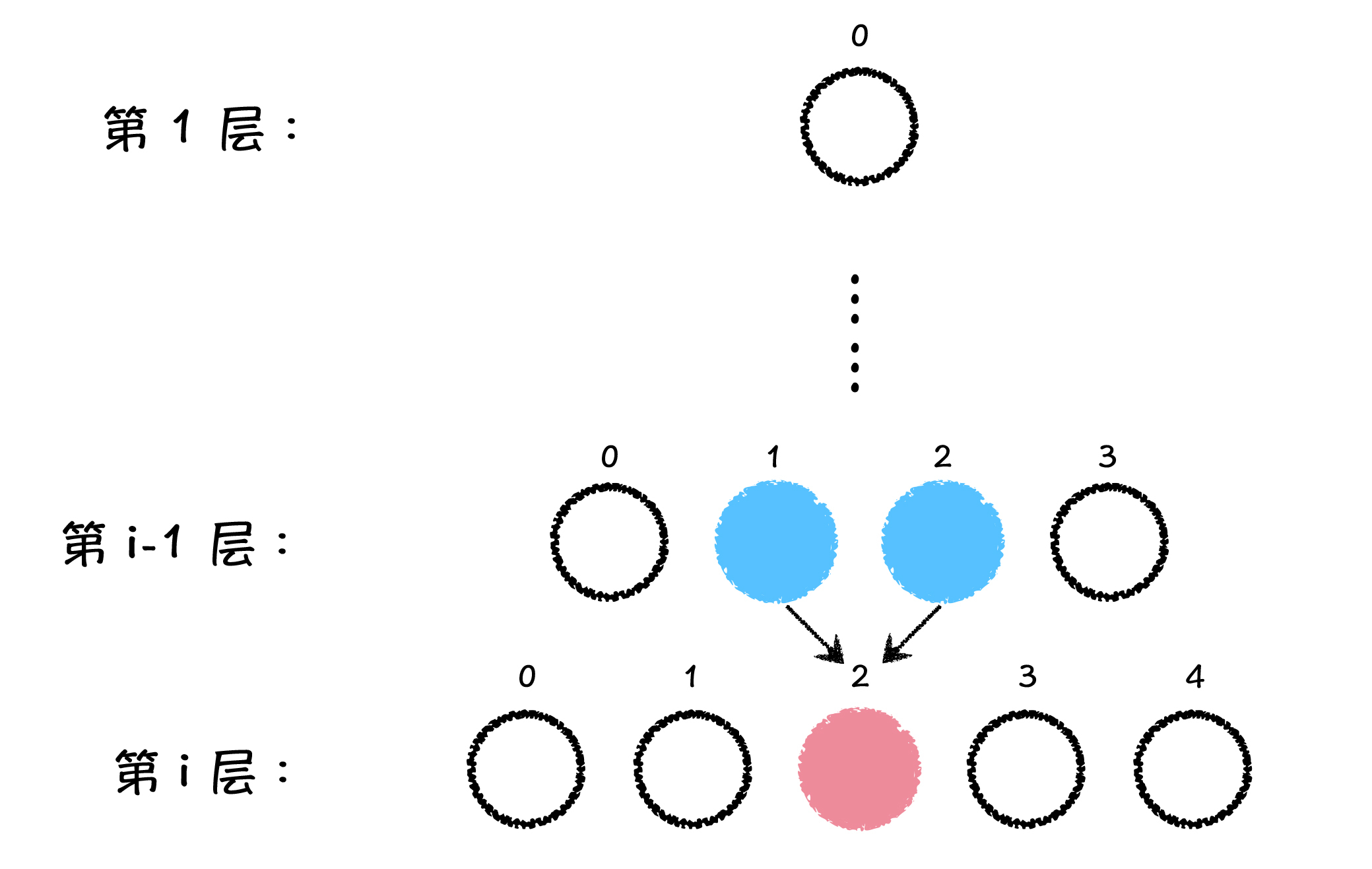

我们来总结一下上述这个过程,若我们已知从起始点到第 i - 1 层上每个点的路径最大和值,那我们又是怎么得到从起始点到第 i 层上每个点的路径最大和值呢?请看下图:

图3: 由第 i-1层推导第 i 层示意图

如图所示,我们给每一层的节点,从左向右,从 0 开始依次编号,那么第 i 行的第 3 个点对应的坐标就是 (i, 2) 点。从第 1 层的点想要到达红色 (i, 2) 点,可以通过 (i - 1, 1) 点到达,或者通过 (i - 1, 2) 点到达。在已知从起始点到第 i-1 层上每个点的路径最大和值的前提下,从第 1 层到 (i, 2) 点的最大和值,就是在 (i - 1, 1) 和 (i - 1, 2) 这两个值中,选择一个路径和值最大的,然后转移到 (i, 2) 点,即为第 1 层到 (i, 2) 点的路径最大和值。

所以,我们基本可以确定一件事情了,如果我们要是知道第 1 层 到 i - 1 层的每个点的路径最大和值,那就很容易求得到第 i 层每个点的路径最大和值,从而推导出 i + 1 层、i + 2 层等等的路径最大和值,直到最后一层。

又因为,我们已知第 1 层到第 1 层每一个点的路径最大和值,就是起始点原本的值,所以沿着上面这个思路,就可以按照层序,来求解第一层到每一层的每个节点的路径最大和值了。

仔细体会一下,上面这个题目的推导过程,有没有点儿我们前面说的数学归纳法思想以及递推算法的意思?你会发现,岂止是有点儿,简直如出一辙。这就是我们所说的,递推算法中那类求解最优化问题的方法,动态规划。

下面我们就正式来介绍一下动态规划问题的求解步骤。

动态规划算法的四步走

关于动态规划,也被简称为:DP(dynamic programming),它的问题类型非常的庞杂。如果按照问题类型来进行划分,可以分成:线性 DP、区间 DP,树型 DP,数位 DP,概率 DP 等等。说到动态规划中的概念呢,又有什么:最优子结构,重叠子问题,无后效性等等。这些都是让新手听起来特别摸不到头脑的总结性词汇。

但是你也不用着急犯晕,我们知道,任何总结,都来源于观察。所以今天,我想让你掌握的,不是这些前人总结的词汇概念,而是一套观察、学习动态规划的方法。

这套方法分为四个步骤,它会使得你学习动态规划算法的过程事半功倍。如果你按照我的方法,进行了若干种动态规划问题学习以后,再找来一些其他资料,看看今天我跟你说的动态规划中的概念名词,你会对动态规划有一个更具体的理解。

那这个方法到底是哪四个步骤呢?其实就是:状态定义,状态转移方程,正确性证明,以及程序设计与实现。同时,它们也分别代表了学会一个动态规划问题的四个方面。

1. 状态定义

首先我们从状态定义讲起,提到状态定义,你应该不会陌生,上节课我们已经说过递推问题的确定递推状态,其实二者是一样的,都是一个有明确语义信息的数学符号。

理解一个动态归划问题的状态定义,是理解其解法的第一步,也是最重要的一步。如果你在往下进行推导的时候,发现进行不下去了,那往往就是状态定义有问题,这时你就需要回到这个第一步,琢磨琢磨新的状态定义了。

并且,我们一直在强调,对于动态规划的状态定义,不仅仅是要一个数学符号,还要一个明确的语义信息,你的理解可能是:不同的语义信息,对应的不就是不同的数学符号么?那今天,我们就用同一个数学符号,表示不同的语义信息,在接下来的求解过程中,你会发现这两种不同的语义信息,所衍生出来的后续步骤过程,是完全不同的。

回到前面说的数字三角形问题,我们可以作出两种状态定义:

第一种状态定义:dp[i][j] 代表从起始点,到 (i, j) 点的路径最大值。

第二种状态定义:dp[i][j] 代表从底边的某个点出发,到 (i, j) 点的路径最大值。

为了后续讲解方便,我们假设所有坐标都是从 1 开始的,也就是第一行第一个点的坐标是 (1, 1)。你会发现,这两种状态定义,数学符号都是 dp[i][j],而含义却完全相反,一个是从顶向下走,一个是从底向上走。对于第一种状态定义,如果数字三角形有 n 层的话,问题所求的最大值,就是在最后一层 dp[n] 中的某个值。而第二种状态定义,问题所求的最大值最终会存储在 dp[1][1] 这个状态值中。

2. 状态转移方程

看完了数字三角形问题的两种状态定义以后,下面就来讲讲状态转移方程。动态规划的状态转移方程,其实就是递推问题中所说的递推公式,只是从名字上更符合动态规划问题的情况。

状态转移,就是状态之间的转移,每一个状态的含义,在状态定义中规定的明明白白,而状态与状态之间的转移方式,是需要根据具体的问题以及具体的状态定义,进行具体分析。

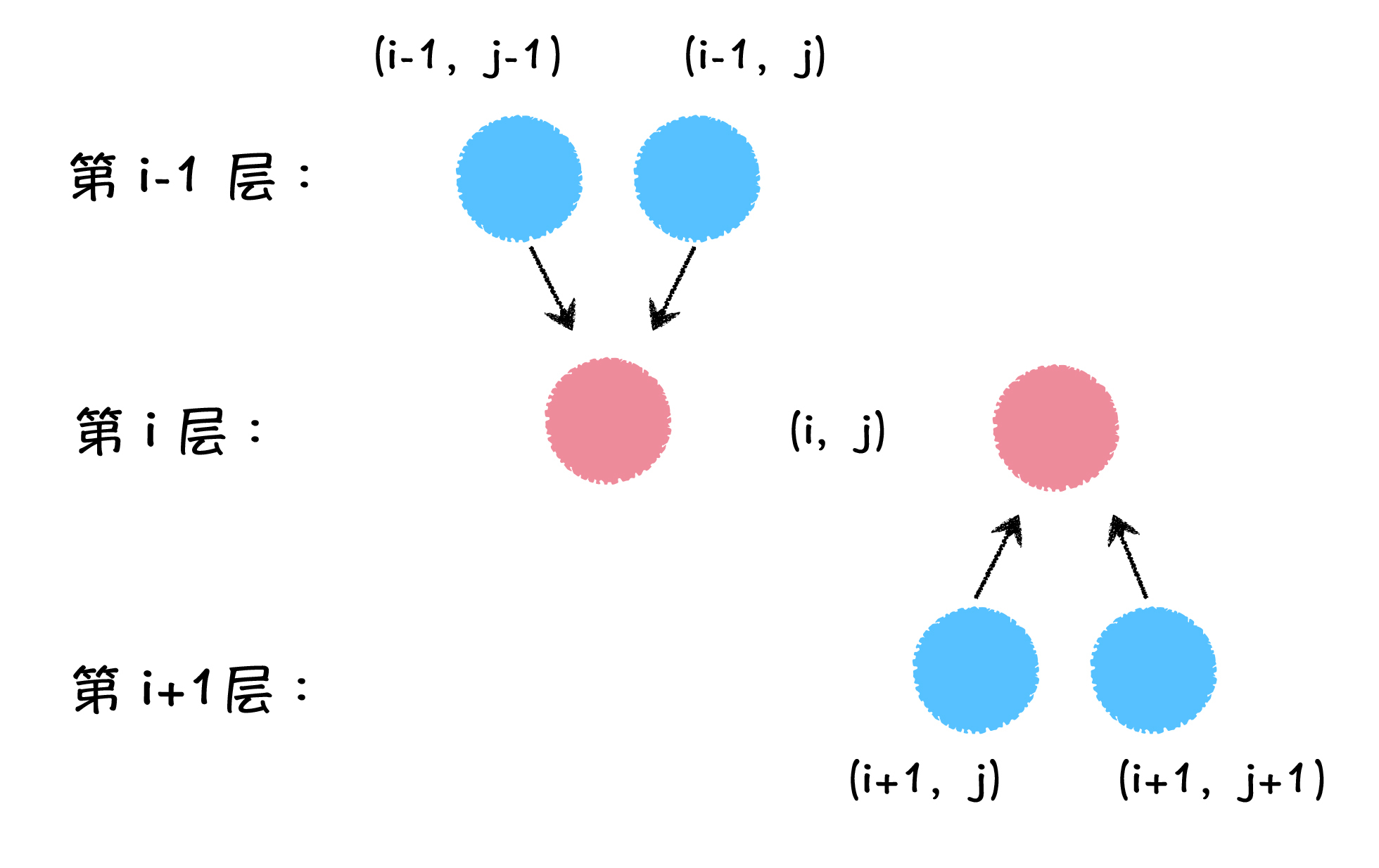

根据刚才作的两种状态定义,我们可以分别画出来这样两种状态转移的方向:

图4: 两种状态转移示意图

如图所示,我以左边是第一种状态定义下的状态转移方向为例,来说明它是如何转移的。首先,它是自上向下转移的,所以想要求得 dp[i][j] 的值,我们需要知道 dp[i - 1][j - 1] 和 dp[i - 1][j] 的值。因为按照“走向下个相邻两点”的规则,只有 (i - 1, j - 1) 和 (i - 1, j) 这两个点,才能能走到 (i, j),也就是我们讲到的转移到 (i, j) 点。右边的第二种状态定义转移过程和左边的一样,只是移动方向不一样而已。

所以,根据两种状态定义,我们可以分别列出这两种状态转移方程:

第一种状态转移方程:dp[i][j] = max(dp[i - 1][j - 1], dp[i - 1][j]) + val[i][j]

第二种状态转移方程:dp[i][j] = max(dp[i + 1][j], dp[i + 1][j + 1]) + val[i][j]

两种转移方程,都是在能够转移到 (i, j) 点的状态值中选择一个较大值,再加上 (i, j) 原本的数值 val[i][j],就是各自起始点到达 (i, j) 点的路径最大值,也就是两种状态定义下的 dp[i][j] 的值。

到这里,你可以看出,状态定义不一样,直接导致我们的状态转移方程就不一样。所以,虽然是相同的数学符号,定义的含义不同,就会造成后续的解法不同,同时也意味着解决问题的难度不同。

这也就是很多同学在一开始学习动态规划算法的时候,总喊着不明白状态转移方程,而我会告诉他们的是,你不是不明白状态转移方程,你是不明白状态定义。要解决一个动态规划问题,要从状态定义着手,要学习动态规划算法,也要从状态定义开始学起。

关于状态转移方程这里,我们再来讲一个转移方向的问题。根据数字三角形这个问题的两种状态转移方程,我们可知这代表了两种不同的状态转移方向:第一种是从第一层开始,计算出第二行的所有值,再计算出第三行所有值;而第二种状态转移方向与第一种正好相反。这里我们就要引出动态规划算法中一个最重要的概念“阶段”。

什么是“阶段”呢,可以这样说,状态转移就是从一个阶段转移到下一个阶段。像数字三角形问题中,在第一种转移方式中,起始点的第一层,就是整个转移的第一个阶段,第二层就是整个转移的第二个“阶段”,你会发现转移的时候,只有一个阶段计算完了,才能计算下一个阶段中的状态值。

而在第二种转移方式中,作为起始点的最后一层,才是我们转移的第一个阶段,然后依次由下向上转移,一个阶段接着下一个阶段。

弄清什么是阶段,对于接下来我们证明算法的正确性,有决定性作用。

3. 正确性证明

动态规划算法的第三步,就是证明你推导出的状态转移方程的正确性。关于状态转移方程的正确性证明,借助的就是之前学习中,我们提到过的程序设计中最重要的数学思维:数学归纳法。

根据数学归纳法的三步走,我们试着证明一下第一种状态转移方程是正确的,也就是自上而下的状态转移方式。

第一步,我们已知在这种状态转移方式中,第一个阶段中的所有 dp 值都可以轻松获得,也就是可以很轻松的初始化 dp[1][1] 的值,应该等于 val[1][1] 的值。

第二步,我们假设如果第 i-1 阶段中的所有状态值,我们都正确的得到了。也就是正确的得到了从起始点到 i-1 层中每个点的路径最大和值。那根据状态转移方程:dp[i][j] = max(dp[i - 1][j], dp[i - 1][j + 1]) + val[i][j] 来说,就可以正确的计算得到第 i 个阶段中的所有状态值。

第三步,两步联立,就可得出结论,所有阶段中的状态值计算均正确。那么,从起始点到底边的路径最大和值,就在最后一个阶段的若干个状态值中。

以上就是我们使用数学归纳法,证明数字三角形问题的第一种状态转移方程正确性的过程。这个过程呢,比较简单,那是因为数字三角形问题本身就不难。当面对更难一些的动态规划问题的时候,将这种证明方法,加入到你学习动态规划算法的过程中,你会收获奇效的。

4. 程序设计与实现

动态规划解题的最后一步,就是程序的设计与实现了。关于数字三角形问题的两种解题方法的代码实现,就作为今天给你留的课后作业题了。

在上一篇递推算法的作业题中,你应该体会到了,对于同样的递推公式,我们不仅可以用循环实现,还可以用递归实现。今天的这两种状态定义方法呢,我只要求你用循环的程序方式实现即可。

当然,我还希望,在你实现出了这两种状态定义方法的程序以后,可以从程序的角度,对两种方法加以评价,并在留言区说说它们的优点和缺点。

课程小结

至此,我们就说完了动态规划算法的完整解题步骤,关于今天的课程呢,希望你记住如下几点:

状态定义,是动态规划算法的重点,无论是解题还是学习,都要从这一步开始。

不同的状态定义,决定了不同的状态转移方程,同时也可能代表了不同的解题难度,所以,学习如何定义优秀的状态很重要。

动态规划中的状态转移顺序,是建立在“阶段”概念之上的,只有本阶段的状态值计算完了,下一个阶段的状态值才能得以计算。

数学归纳法,是证明动态规划状态转移方程正确性的利器,掌握了它,会让你的动态规划学习过程事半功倍!

好了,关于动态规划算法,今天我们就先讲到这里。下一期我们将会使用这两期文章中学习到的技巧,来学习一个稍微有点儿难度的动态规划问题,也算是对我们近期学习效果的一个验证。

再好好看看这两期的内容吧,我是胡光,你要准备好,我们下期见。

© 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇

23 | 深入理解:容斥原理与递推算法

下一篇

25 | 动态规划(下):背包问题与动态规划算法优化

写留言

精选留言(2)

- 2020-03-12嗯嗯 非常认同老师说的 状态定义是DP最关键的一步,前几天做爬楼梯和零钱兑换题目的时候 就发现同一个状态转移方程,调换了内外循环,就导致结果不一样,后来发现是因为当内外循环变了,状态的含义也就变了。我把这个思考过程记录了下来 http://xuzhougeng.top/archives/difference-between-climb-stairs-and-coin-change-ii#more展开

作者回复: 完美!赞!

1 - 2020-03-15#include <stdio.h>

int main()

{

int n, i, j;

int s[50][50];

int p[50][50];

scanf("%d", &n);

for(i = 1; i <= n; i++)

{

for(j = 1; j <= i; j++)

{

scanf("%d", &s[i][j]);

}

}

for(j = 1; j <= n; j++)

{

p[n][j] = s[n][j];

}

for(i = n - 1; i >= 1; i--)

{

for(j = 1; j <= i; j++)

{

if(p[i + 1][j] > p[i + 1][j + 1])

{

p[i][j] = s[i][j] + p[i + 1][j];

}

else

{

p[i][j] = p[i + 1][j + 1] + s[i][j];

}

}

}

printf("%d\n", p[1][1]);

return 0;

}展开作者回复: 不错!